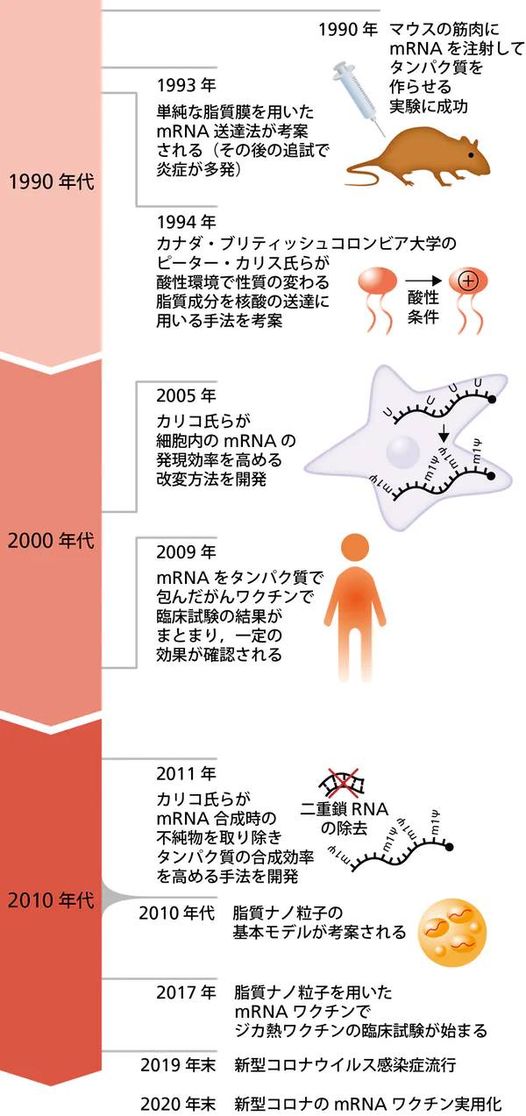

あと10日ほどで今年のノーベル賞が発表される。今年の授賞テーマの最有力候補と目されるのが「メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン」だ。mRNAワクチンは新型コロナウイルス感染症で初めて実現した。たった1年で完成したように見えるかもしれないが、実は30年に及ぶ開発の歴史がある。

「mRNAワクチンは緊急性の高い状況でも速やかに作れる利点がある。しかし、このワクチン自体が急ごしらえの技術だと思ったら大きな間違いだ」。mRNAワクチンをはじめ様々なワクチンの研究開発に長年携わってきた東京大学医科学研究所の石井健教授はこう強調する。

mRNAは生物の体内に豊富にある物質「RNA」の一種だ。人間のDNAは、細胞の核と呼ばれる図書館のような場所に格納されている。DNAはこの図書館の外には持ち出せない。そこでDNAに記載された情報を毎回RNAと呼ぶ物質にコピーし、その情報をもとに核の外でたんぱく質を合成する仕組みが生物には備わっている。mRNAワクチンは、ウイルスの情報を記載したRNAを体内に入れてたんぱく質を作らせ、免疫細胞を訓練してウイルスに対する免疫をつける。

研究開発は1990年にスタートした。しかし当初は注射したRNAがすぐに分解してしまい、ほとんど機能しなかった。体が異物と認識し、RNAが働く前に排除してしまうのだ。こんな不安定な物質はとても医薬品として使えないと思われていた。

2005年に状況を一変させたのが、現在独ビオンテックの上級副社長を務める研究者、カタリン・カリコ氏だ。当時米国のペンシルベニア大学にいたカリコ氏と同大のドリュー・ワイスマン氏らは、体内の免疫系が外来のRNAを激しく攻撃することはあっても、体細胞が死んだ後に放出される自分のRNAはあまり攻撃を受けないことに注目。その違いを探ったところ、自身のRNAには外来RNAにはない「目印」がついていた。RNAの構造が部分的に変わり、異物として認識されにくくなっていたのだ。

カリコ氏らは論文で、RNA中の一部の構造を似た構造の物質に置き換えると、過剰な免疫反応が起こりにくいことを示した。私たちの体が持つ、自分のRNAを攻撃しない工夫をまねたのだ。当時この論文を査読したのが石井教授と、免疫学が専門の大阪大学の審良静男特任教授だった。

石井教授と審良特任教授はカリコ氏らより半年ほど前に、RNAの構造が変化すると免疫反応が弱まることを報告しており、外来RNAをめぐる免疫反応の解明に先鞭(せんべん)をつけていた。カリコ氏らはいわばライバルだったが、自身と外来のRNAを見分ける仕組みを網羅的に調べたカリコ氏らの論文を2人は高く評価した。

カリコ氏らの発見によってRNAをワクチンとして使える見通しが得られた05年は「mRNAワクチン開発の契機だった」と石井教授は話す。

10年代には、ジカ熱や狂犬病などの感染症からがん治療まで、幅広い病気に対してmRNAワクチンの臨床試験が行われるようになった。RNAを体内で目的の場所に運ぶ薬物送達技術(DDS)も進展した。

mRNAワクチンは、新型コロナが流行する前に、すでに実用化の一歩前まで来ていた。たった1年でワクチンができたように見えるのは、カリコ氏らを筆頭に、多くの研究者たちの30年の蓄積があったからに他ならない。もし今年のノーベル賞の授賞テーマにmRNAワクチンが選ばれるとすれば、それはカリコ氏をはじめ、過去30年間に研究開発に携わってきた全ての研究者たちに対する賛辞と言えるだろう。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC21APO0R20C21A9000000/